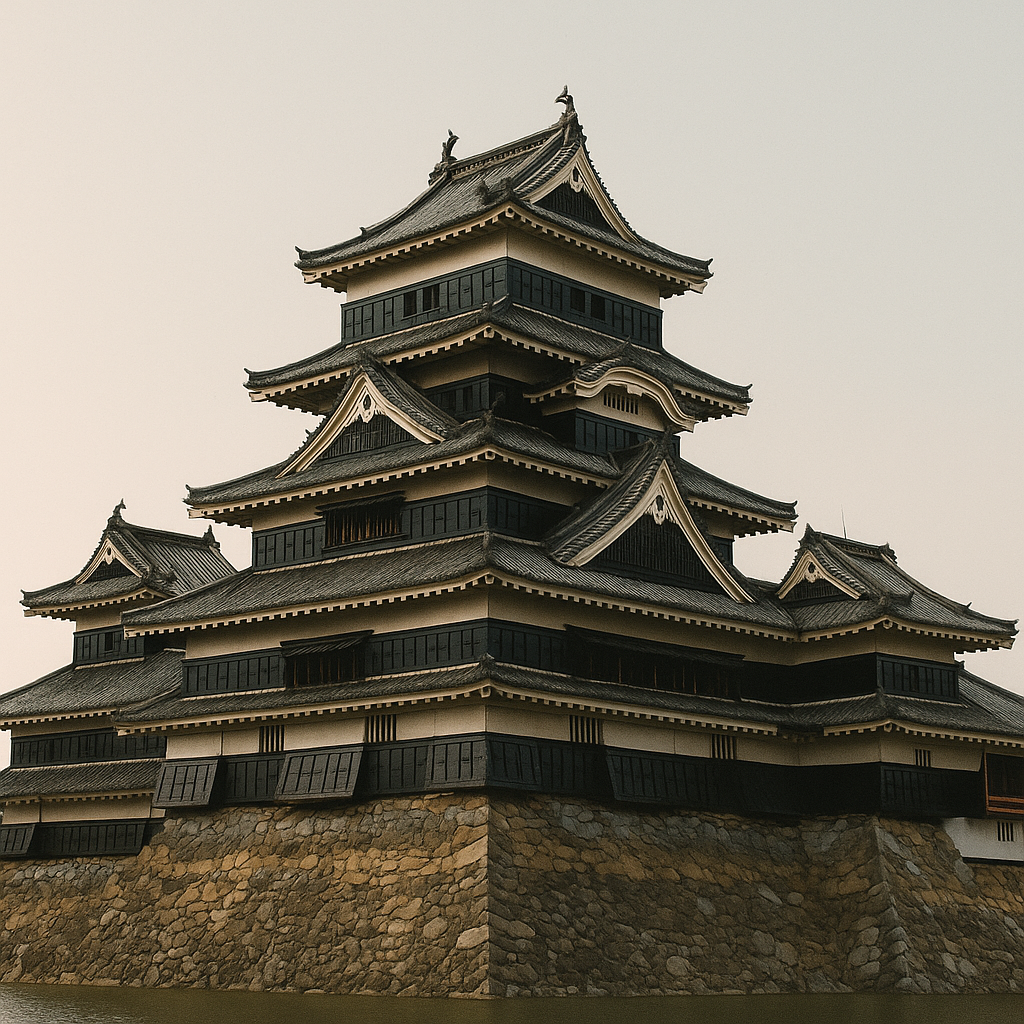

松本城といえば、漆黒の外観が印象的な名城として知られています。

なぜこの城だけが黒く、美しく仕上げられているのでしょうか?

この記事では、松本城が黒い理由を歴史的背景や美学、戦術的な意味合いから詳しく解説します。

観光の前に知っておきたい、松本城の黒に込められた深い意味を一緒に探っていきましょう。

松本城が黒い理由とは何か?

松本城の特徴といえば、黒く艶やかな外観です。

この黒色は意匠だけでなく、歴史や機能性にも深く関係しています。

ここでは、なぜ松本城が黒く見えるのかを具体的に解説していきます。

外観が黒く見える主な要因

松本城が黒く見える最大の理由は、外壁の一部に黒漆が使用されているためです。

黒漆は木材を覆うように塗られ、光沢と深みのある色合いを生み出します。

この漆塗りは、単なる装飾ではなく、城の耐久性を高めるためにも施されました。

黒漆塗りが施された箇所と範囲

黒漆は主に天守や櫓(やぐら)の外壁部分に使われています。

特に上層部に多く見られ、白漆喰とのコントラストが印象的です。

この配置が、遠目から見たときに「黒い城」として視認される理由の一つです。

漆の種類とその性質について

松本城に使われているのは「天然漆」と呼ばれるもので、漆の木の樹液を精製して作られます。

天然漆は乾燥と硬化に時間がかかりますが、乾くと非常に強固な被膜になります。

湿気や害虫にも強く、日本の気候に合った保護塗料として重宝されてきました。

木材を守る防腐のための工夫

当時の建築物はほとんどが木造だったため、防腐処理が非常に重要でした。

漆を塗ることで木材の呼吸を保ちつつ、腐敗を防ぐことができます。

特に松本城のような高湿度地域では、この漆の効果が発揮されました。

黒い外観が与える心理的効果

黒という色には重厚感や威厳、威圧感を与える効果があります。

敵に対して威圧的に見えるよう設計されていた可能性もあります。

黒い松本城は、戦国時代の象徴としての側面も持ち合わせていたのです。

江戸期以降の色彩維持の工夫

江戸時代に入り戦は減ったものの、漆塗りの意匠は維持され続けました。

定期的な塗り替えと修繕が行われ、現在までその美しさを保っています。

この色彩維持こそが、松本城を国宝たらしめる要因の一つといえるでしょう。

観光資源としての“黒い城”の価値

現代において松本城の黒い外観は、他の城と一線を画す観光的価値を持っています。

写真映えしやすく、外国人観光客にも人気のスポットとなっています。

単なる歴史建築物にとどまらず、松本のアイコン的存在としての役割も担っています。

黒漆塗りが選ばれた歴史的背景

松本城の黒漆塗りは、偶然ではなく時代背景や武家文化と深く関係しています。

この色が選ばれた背景を紐解くことで、戦国時代の美意識や技術力が見えてきます。

漆文化の日本での発展

漆の使用は縄文時代から始まり、日本文化に深く根付いています。

室町時代以降、武具や建築にも使われるようになり、実用性と美しさを兼ね備えた材料として重宝されました。

松本城に使用されたのも、こうした日本独自の漆文化の流れに沿ったものです。

漆と武家文化の関係

漆は武士の鎧や刀の鞘にも使われるなど、武家文化と密接な関係がありました。

黒漆の重厚な質感は、威厳や格式を演出するのに適していました。

そのため、城郭にも同様の美意識が反映されるようになったのです。

豊臣秀吉の美意識と影響

松本城の漆黒の外観には、豊臣秀吉の美意識の影響もあるとされています。

秀吉は黒い城や金箔を使った豪奢な装飾を好んだことで知られています。

松本城もその流れを汲み、黒を基調とする意匠が取り入れられた可能性があります。

松本城築城当時の流行と技術

松本城が築かれた16世紀末は、ちょうど漆塗りが建築に取り入れられるようになった時代です。

技術の進歩とともに、黒漆を使った意匠が武家社会の中で広まっていきました。

松本城はその代表的な事例といえます。

城の色に込められた意味

城の色は単なる美観だけでなく、主君の権威や地域の象徴でもありました。

黒は静けさと威厳を示す色として好まれ、城主の意図を色で表現する手段にもなっていました。

松本城の黒色は、まさに城主の力を象徴する色だったのです。

黒色の美学と戦略的意味

松本城の黒は単なる美しさではなく、敵に対する威圧や機能性も意図されています。

戦国時代の緊張感の中で、色に込められた意味を考察していきます。

黒が与える威厳と権威の印象

黒は日本文化において高貴で重厚な印象を与える色とされています。

城の外観に黒を用いることで、城主の権威や格式を誇示する狙いがあったと考えられます。

訪れる人々や敵に対して心理的に優位に立つための戦略でもありました。

戦国時代における威圧効果

戦国時代は常に緊張状態にあり、城は防御拠点であると同時に威嚇のシンボルでした。

黒い外観は敵軍に対して威圧的に映り、防戦意識を高める効果もあったとされます。

このような視覚的な工夫は、戦略の一環として重要視されていました。

白亜の城との対比的デザイン

松本城は黒漆を使用しており、同時代に築かれた白漆喰の城と対照的です。

例えば姫路城は白い外観が印象的ですが、それに比べて松本城は重厚で落ち着いた雰囲気を放っています。

この色彩の対比によって、地域ごとの文化や城主の趣向の違いも見えてきます。

黒色による擬態的な効果

黒色は夜間の視認性を低下させる効果があります。

そのため、敵の奇襲や攻撃に備える意味でも有利に働いた可能性があります。

実際の戦闘においても、色の選択は戦術的な判断の一つだったのです。

松本城の漆塗りメンテナンスの現状

松本城の美しい黒漆は、定期的なメンテナンスによって保たれています。

ここでは、現代における漆の塗り替え作業や維持方法について詳しく紹介します。

現在も続く塗り替え作業

松本城では今も定期的に漆塗りの補修が行われています。

塗装の劣化や剥がれを放置すると、木材の腐食につながるため、早期の対応が重要です。

この作業には、熟練の職人による繊細な技術が必要とされます。

メンテナンスの周期と工程

一般的に10年〜20年周期で漆の再塗装が行われています。

工程は、古い塗膜の除去、下地処理、漆の重ね塗りと続き、天候にも注意が必要です。

乾燥には時間がかかり、数週間〜数か月にわたることもあります。

環境に配慮した近年の取り組み

近年では、漆塗り作業においても環境負荷を軽減する試みが行われています。

VOC(揮発性有機化合物)の発生を抑える素材の活用なども進んでいます。

また、観光への影響を最小限にするため、作業はオフシーズンに集中して行われています。

他の城との色の違いを比較

松本城は他の名城と比べて、独特の「黒さ」が際立っています。

ここでは、白い城と黒い城の違いや、それぞれの意味を比較してみましょう。

姫路城との明確な色彩差

姫路城は白漆喰が使われた「白鷺城」として有名です。

一方、松本城は黒漆塗りの「烏城」と呼ばれ、まったく異なる印象を持ちます。

この色彩の違いは、機能面だけでなく、地域の美学や城主の思想にも反映されています。

黒い城と白い城の機能的な違い

白漆喰は耐火性や断熱性があり、防火の役割も果たしました。

対して黒漆は木材の防腐や防虫に適しており、湿潤な地域に向いていました。

城の立地や気候条件に応じて、選ばれる色や素材が異なっていたのです。

色の違いが観光に与える影響

観光資源としても、色の違いは大きな魅力となります。

黒い松本城はその重厚さから「歴史の重み」を感じさせ、記憶に残るビジュアルを提供します。

その違いが、観光客に新鮮な印象を与え、人気スポットとなっている理由の一つです。